星期六, 7月 23, 2005

星期日, 7月 17, 2005

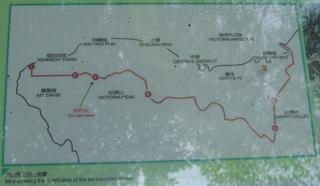

遠足之維多利亞古城

今天爸媽帶我遠足。以旭龢道為起點,沿克頓道,抵松林廢堡為止,然後原路折返。如果一直往山上行,最終可抵山頂。整個遠足行程約 3 小時。

今天爸媽帶我遠足。以旭龢道為起點,沿克頓道,抵松林廢堡為止,然後原路折返。如果一直往山上行,最終可抵山頂。整個遠足行程約 3 小時。

途中經維多利亞界石。據康樂及文化事務署.古物古蹟辦事處資料,原來:

「1903 年,香港政府豎立了六塊界石,以標明維多利亞城的範圍。其中位於克頓道起點(距離旭龢道約四百米)的界石,至今仍留在原位。六塊界石形狀相若,而這塊界石高九十八厘米,頂部呈錐形,並刻有「City Boundary 1903」字樣。事實上,法例已訂明城市範圍,故界石只是象徵標記,不具法律意義,現已成為標誌城市邊界的歷史遺蹟。至於其餘五塊界石,則分別立於寶雲道、黃泥涌道、舊山頂道、薄扶林道及域多利道。」

至於松林廢堡,據康樂及文化事務署.古物古蹟辦事處資料,原來:

「松林炮台建於 1903 年,設有兩座口徑闊六吋的大炮炮位,用以保衛附近一帶水域的安全。炮台設於 307 米高的山丘上,是本港最高的海岸炮台,較諸世界其他地方的炮台,其高度亦數一數二。1913 年,大炮已無須作守衛港口之用而被拆除。二十年代中期,炮台改建為防空洞,炮位則裝上兩座口徑闊三吋的防空大炮。1941 年12月15日,日本空軍第二十三隊在港島進行大規模空襲,當時,松林炮台由皇家炮兵第五AA隊第十七AA炮組駐守,經戰火嚴重損毀後更遭棄守。戰後,炮台成為郊遊地點。」

「松林炮台建於 1903 年,設有兩座口徑闊六吋的大炮炮位,用以保衛附近一帶水域的安全。炮台設於 307 米高的山丘上,是本港最高的海岸炮台,較諸世界其他地方的炮台,其高度亦數一數二。1913 年,大炮已無須作守衛港口之用而被拆除。二十年代中期,炮台改建為防空洞,炮位則裝上兩座口徑闊三吋的防空大炮。1941 年12月15日,日本空軍第二十三隊在港島進行大規模空襲,當時,松林炮台由皇家炮兵第五AA隊第十七AA炮組駐守,經戰火嚴重損毀後更遭棄守。戰後,炮台成為郊遊地點。」

上引資料語焉而仍有點不詳,這裡補充一下:

1841年1月20日《穿鼻草約》簽訂,中國割讓香港,25日英軍由「琉璜」號 (HMS Sulphur) 艦長卑路乍爵士(Edward Belcher)率領,在上環水坑口登陸。(按:「琉磺」號後來曾以堅尼地城與青洲之間海面為起點,繞港島一周測量香港島海域,繪製香港第一份海圖,堅尼地城與青洲之間的水道命名為「硫磺海峽」,今天西環有卑路乍灣、卑路乍街和寶翠園 (Belcher Garden) 等地,水坑口英文街亦名為 Possession Street,即「佔領街」之意,皆是這段殖民歷史開始的見證。但此是後話了。)英國人最先開發香港島的北岸,包括上、中、下環等三地,這新開發城巿便是「維多利亞城」。城中有督憲府,四周建有英國國教聖公會聖約翰座堂、法院、警署(即今中區警署)、監獄(即今域多利監獄--域多利,亦 Victoria 之音譯)、域多利兵房(即今香港公園)等軍政教設施;並修築防禦工事保衛港灣,松林炮台即其中之一。六塊界石,乃用以標識維多利亞城的範圍。

至於上環、中環、下環之名,則早見於清代,同治年間,桂文燦編纂《廣東圖說》稱:香港「在九龍尖沙嘴之南,中隔一港;一名裙帶路。‥‥‥裙帶路為上環、中環、下環。」中、上環之名沿用至今,而下環即今灣仔,早期是高尚住宅區,當時英國人稱為「Spring Garden」,指有噴泉裝飾之洋房,Spring 當作「泉水」解,卻錯譯為「春」,至今仍有「春園街」見證此陶淵明式誤讀;「灣仔」一詞則為蛋家(即水上人)叫法,今成官方地名。

1860年10月18日,中英《北京條約》簽訂,中國再割讓九龍半島。英國人管治的區域擴及香港島彼岸,維多利亞城區儘管仍是政治中心所在,但其界域的意味,或已無多大意義,今天世人尚知那一道愈見狹長的維多利亞港,而不知維多利亞城了。

界石與廢堡都與 1903 年有關,那是 102 年前的事了。今天,它們卻成為媽媽和我休息、捉迷藏的地方。舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。維多利亞古城的六塊界石至今猶在,甚麼時候也把另外五塊界石都訪尋出來,好把那百年的殖民歷史都撫摸一下呢?

界石與廢堡都與 1903 年有關,那是 102 年前的事了。今天,它們卻成為媽媽和我休息、捉迷藏的地方。舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。維多利亞古城的六塊界石至今猶在,甚麼時候也把另外五塊界石都訪尋出來,好把那百年的殖民歷史都撫摸一下呢? 標籤: 旅遊